지원자 ‘0’… 70%가 유학생… 곪고 있는 日 대학

동아일보 | 입력 2012.11.24 03:07

일본 간사이(關西) 지방의 한 법인이 2009년 대학원대학을 개설하려고 했다. 문부과학성에 신청서를 내고 폐교가 된 중학교의 2층을 대학 본부로 사용하겠다고 했다. 또 인근 맨션의 방을 학생 자습실로 꾸미고, 개인주택 2층 서고(書庫)를 도서관으로 활용하겠다고 했다. 문부과학성은 이에 시설 불충분이라는 이유로 인가를 거부했다.

|

일본에서 대학이 끊임없이 늘면서 부실 대학이 속출하고 있다. 다나카 마키코(田中眞紀子) 문부과학상은 이달 초 3개 대학의 신설 신청을 “대학 수가 너무 많다”며 불허했다. 언론과 지자체로부터 ‘폭거’라는 비판을 받아 닷새 만에 번복했지만 “다나카를 평가해 줘야 한다”는 목소리도 나오고 있다.

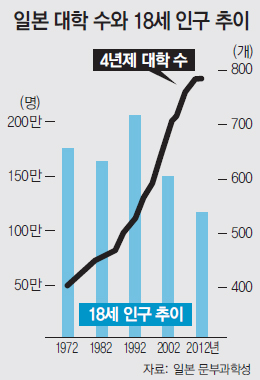

일본 대학은 1990년대 초반부터 폭발적으로 늘어나기 시작했다. 일본 정부는 학부 다양화를 위해 1991년 대학 설치 기준을 완화했다. 1992년 523개였던 4년제 대학은 20년이 지난 올해 783개로 늘었다.

2년제 단기대학도 4년제로 속속 변신했다. 대학 법인 측에서 보면 학생의 재학 기간이 긴 4년제가 더 남는 ‘장사’였다. 단기대학 수가 가장 많았던 1996년 그 수는 598개였지만 올해는 372개로 줄었다.

문제는 학생 수가 늘지 않는다는 점. 18세 인구는 1992년 약 200만 명이었지만 올해는 110만 명으로 20년 전의 절반 수준이다. 자연히 정원을 채우지 못하는 대학이 속출하고 있다. 현재 전국 사립대의 약 46%가 정원을 채우지 못하고 있다.

그러자 대학들이 ‘고객 모시기’에 나섰다. 시험 없이 입학하는 게 당연시됐다. 그래도 부족하면 외국인 유학생으로 보충하고 있다. 대학 연구가 야마우치 다이지(山內太地) 씨는 저서 ‘바보 대학 멍청이 학생’에서 “지방에 가면 연구실적 하나 없고 유학생 비율이 70%를 넘는 대학이 있다. 캠퍼스를 거니는 학생의 90%가 중국인인 경우도 있다”고 꼬집었다.

대학 이름을 바꾸면서까지 수험생들의 눈길을 끌고자 하지만 효과는 의문스럽다. 효고(兵庫) 현의 에이치(英知)대는 세이토마스(聖トマス)대로 이름을 바꿨다. 2003년 169명이던 지원자 수가 지난해에는 0명이었다. 같은 현의 긴키(近畿)복지대도 긴키의료복지대로 이름을 바꿔 브랜드 인지도를 높이고자 했지만 지원자 수는 같은 기간 920명에서 61명으로 줄었다.

지난해 일본 고교생의 대학 진학률은 50%대. 72.5%인 한국보다 상당히 낮은 비율이다. 일본 고교생은 ‘일자리를 구한다면 굳이 대학에 가지 않아도 된다’는 생각이 강하다. 대학 공부에 큰 흥미를 느끼지도 못한다.

전국 대학생 조사 등 자료에 따르면 1주일에 10시간 이상 공부하는 대학 1학년 학생의 비율은 14.8%였다. 48.4%인 미국보다 훨씬 낮다. 비싼 물가 때문에 아르바이트를 하는 경우가 많고, 취업 활동을 한다고 하면 학교에서 대부분 결석 처리를 하지 않고 인정해 주는 게 일반화돼 있기 때문이다. 이래저래 대학과 대학생의 질적 저하가 급속도로 이뤄지고 있는 셈이다.

대학 컨설턴트 다니구치 데쓰야(谷口哲也) 씨는 23일 보도된 아사히신문과의 인터뷰에서 “신설 대학 심사를 강화해 교육의 질을 담보해야 한다”고 주장했다. 현재 일본은 일정 조건을 맞추면 모두 신설 대학 인가를 내주는 ‘사후 규제’를 실시하고 있다. 정부에서 행정, 규제개혁 민간위원을 지낸 이치카와 신이치(市川眞一) 씨는 “취업률 경쟁으로 수준 미달인 대학이 스스로 도태되도록 만들어야 한다”고 말했다.

도쿄=박형준 특파원 lovesong@donga.com